微リョナ系web漫画置き場

90_どろどろ漫画サイト

病態生理学Ⅳ(循環器)

「心臓の構造と機能」

心臓の重さは250~300g。

心臓壁は、心内膜・心筋膜・( )の3層からなる。

②肺動脈弁[3尖]

③僧帽弁[2尖]

④大動脈弁[3尖]

肺動脈には( )血が流れている。

血管は内膜・中膜・外膜の3層からなる。

動脈は( )が厚い。

上肢にある静脈は動脈と違って、左右に( )静脈がある。

右が1本、左が2本。

心臓へは外から中に血液が入る。

冠血流が少ないと( )が虚血に陥りやすい。

冠血流のみ、心臓の( )に流れる。

心筋は( )であり、不随意筋である。

心拍数の正常値は( )。

心拍数≧脈拍数

心拍数の基準値は( )。

心拍数≧脈拍数

新生児(生後4週未満)の心拍数の基準値は( )。

高齢者の心拍数は( )。

100回/分以上の脈拍を( )という。

60回/分以下の脈拍を( )という。

脈拍の測定部位。

心拍出量=( )×( )

1分あたりに心臓から拍出される血液量は正常で( )L/分。

成人の1回拍出量の正常値は( )。

血圧(BP)=( )×( )

脈圧=( )-( )

平均血圧=( )+( )

静脈還流量が増加し、前負荷が高くなると、( )がおこる。

[十分に収縮できなくなり、拍出量を維持できなくなる(収縮能低下)]

大動脈の血圧が上昇し、後負荷が高くなると、( )がおこる。

[十分に拡張できなくなると、心拍出量を維持できなくなる(拡張能低下)]

高血圧とは、

収縮期血圧( )mmHg以上。

拡張期血圧( )mmHg以上。片方でも満たせば高血圧。

循環中枢は( )に存在する。

交感神経系は心拍数と血圧を( )させる。

( )は血圧の変化を感知する。

( )は血中O2・CO2分圧・pHの変化を感知する。

循環調節には、

カテコールアミン[アドレナリン・ノルアドレナリン・ドパミン]、

血管拡張物質[NO(一酸化窒素(ニトロ))・CO2]

( )系などが関わる。

「バイタルサイン」

胸痛をきたす主な疾患として、

心臓:( )

血管:( )

呼吸器:肺炎・気胸・胸膜炎

消化器:食道炎・胃潰瘍・急性膵炎

血管:大動脈解離 肺塞栓症

★呼吸困難の患者は、

静脈還流量を減少させるために、( )をとることが多い。

仰臥位で就寝していると、静脈還流量が増加し、また交感神経刺激が低下し心機能が抑制され、( )がおこる。

うっ血性心不全、肝硬変、ネフローゼ症候群、腎不全、リンパ管閉塞では( )をきたす。

心不全・腎不全・深部静脈血栓症では( )により浮腫をきたす。

ネフローゼ症候群・肝硬変・低栄養では( )により浮腫をきたす。

アナフィラキシーでは( )により浮腫をきたす。

悪性腫瘍では( )により浮腫をきたす。

肺の異常やシャントによる( )は全身の皮膚・粘膜、口腔粘膜にも生じる。

動脈閉塞や心拍出力の低下による( )は四肢末梢や顔面に生じる。口腔粘膜には生じない。

( )ではチアノーゼは出現しにくい。多血症では出現しやすい。

頻脈性不整脈(心室頻拍・心室細動・上室頻拍・心房粗動・心房細動)、徐脈性不整脈(洞不全症候群・2度房室ブロック)、

大動脈弁狭窄症、肺塞栓症では( )がおこる。

血圧<脈拍 であるときは( )。

ショックの5徴候( )・( )・( )・( )・( )

全身の血液5Lの( )%以上が急激に失われると循環血液量減少性ショックに陥る。

循環血液量減少性ショックの観察項目として、尿量は( )に保つ。

IgE抗体を介したI型アレルギーに伴う血管拡張・血管透過性亢進により( )をおこす。

★アナフィラキシーショックの治療としては( )を行う。

「循環経路・心不全・高血圧」

( )から指を左右にずらしてそこに付着している肋骨の下が第2肋間である。

★右心カテーテル法について、

( )は左心房圧と等しい。

( )は右心房圧と等しい。

大動脈圧は肺動脈圧の( )倍。

★肺動脈楔入圧=左房圧=左室拡張終末気圧

これが( )以上で肺うっ血となる。

左心不全による肺うっ血の症状は、

労作時の息切れ、頻呼吸、喘鳴・咳、

( )、( )、( )、肺野断続性ラ音がある。

右心不全による体静脈系のうっ滞の症状は、

( )、右季肋部痛、悪心嘔吐、食欲不振、便秘、( )、( )、( )、( )がある。

★血液検査:ナトリウム利尿ペプチド(BNP)≧( )で心不全。

BNPは心不全の病態を反映する指標となるホルモンである。

胸部単純X線像は心不全では心陰影が( )する。

★フォレスター分類では、( )が( )以上で『Ⅱ群』肺うっ血となる。

★フォレスター分類では、( )が( )以下で『Ⅲ群』末梢循環不全となる。

心不全患者の観察ポイント①( )②( )③( )

慢性心不全患者の日常生活上の主な注意点

①( )②( )③( )④( )⑤( )

②塩分制限(重症では1日3g以下、軽症7g以下)

③禁煙

④ぬるめ、浅め、短めな入浴

⑤適度な運動

★血圧測定の手技により測定値を高めてしまう因子には( )と( )がある。

②幅が狭い(ゆるめに巻く)

★高血圧とは収縮期血圧( )以上、拡張期血圧( )以上。

本態性高血圧とは、( )高血圧のこと。

[減塩、減量、節酒、禁煙、運動など生活習慣の修正を行う]

高血圧治療薬として、( )は心拍出量を低下させる。

高血圧治療薬として、( )は循環血液量を低下させる。

高血圧治療薬として、( )は末梢血管抵抗を低下させる。

( )はCa拮抗薬の降圧効果を増強させてしまう。

「聴診」

聴診器の( )は呼吸音や心音(Ⅰ音Ⅱ音)の聴診に用いる。

聴診器の( )は低調性雑音の過剰心音(III音、IV音)を聴取するのに用いる。

Ⅰ音は( )の閉鎖音である。

Ⅱ音は( )の閉鎖音である。

Ⅰ音からⅡ音までの間を( )という。

Ⅱ音からⅠ音までの間を( )という。

心拍数が増加するときは、( )が短縮する。

Ⅰ音は( )部でよく聴取される。

Ⅱ音は( )部でよく聴取される。

( )時にⅡ音が生理的分裂することがある。

Ⅱ音のあとの雑音を( )という。

Ⅰ音の前の雑音を( )という。

レバイン分類Ⅲ度は( )容易に聴取できる雑音である。

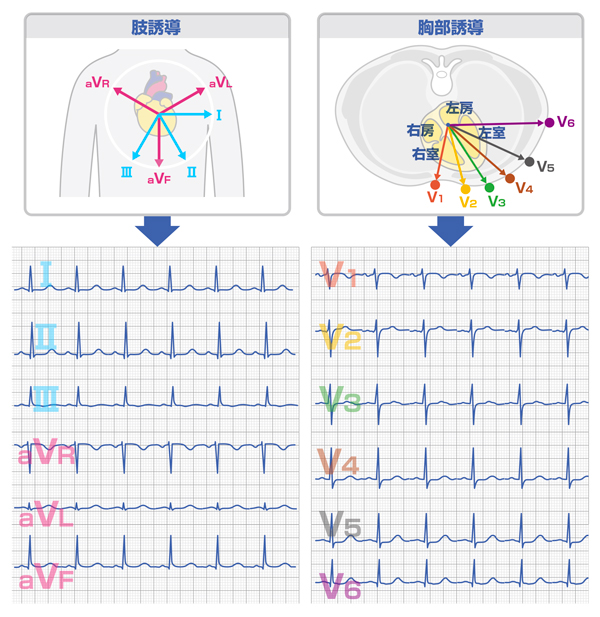

( )は肢誘導、胸部誘導からなる、最も基本的な心電図である。

( )・心肥大・心筋虚血などの診断

心電図は心臓の活動電位の時間的変化をグラフに記録したものである。

縦軸は( )

横軸は( )を表す。

電極に電流が近づいてくるときには上向きの陽性波。

電極から電流が離れてゆくときには下向きの陰性波。

心電図の横軸は

1mm=( )秒

1マス=( )秒

P波は( )の興奮を表す。

QRS波は( )の興奮(脱分極)を表す。

T波は心室の興奮が元に戻る( )を表す。

PQ間隔(PR間隔)の正常値は( )秒。

QRS幅の正常値は( )秒。

心拍数の確認=( )

標準12誘導心電図の四肢誘導は( )断面の電位差を記録。胸部誘導は( )断面の電位差を記録。

★色別導子の装着部位について。

★胸部誘導の装着の順番

( )→( )→( )→( )→( )→( )

(せきぐちくん)

★心電図の

Ⅰ、aVlは心臓を( )側からみるため同じような波形に、

ⅡとⅢとaVfは心臓を( )側からみるため同じような波形になる。

「心電図の判読」

心電図の判読順序

①患者の血行動態を類推する。

→( )でリズムを確認する。

②患者のポンプ機能を類推する。

→( )で性状か異常かの推定をする。

③患者の症状の原因を類推する。

→( )部分や( )波。

R-R´間が5マスであれば、心拍数は( )回/分。

R-R´間が3マスであれば、心拍数は( )回/分。

ポンプ機能について( )波の幅が1mm以内なら正常。

★QT延長をきたす原因3つ。( )

②低Mg血症

③低K血症

[食って延長 定価の マッ ク]

徐脈性不整脈とは、脈拍数( )以下

頻脈性不整脈とは、脈拍数( )以上

血行動態が不安定な不整脈の症状には、

( )・( )・( )・( )

乏尿・無尿、失神、けいれん、呼吸困難、うっ血性心不全、持続する胸痛などがある。

『アダムス・ストークス症候群』は頻脈性不整脈による血圧低下や、静脈性不整脈による心拍出量低下から ( )をおこし、めまい・失神・けいれんに繋がる

○P波・QRS波・St部分・T波をはっきり同定する。

○P波が上向き

○心拍数が60~100回/分で規則的

→( )という。

徐脈性不整脈では最も長いPR間隔に注目する。

P波がない→( )

P波がある→( )

Ⅱ度房室ブロックでは、ウェンケバッハ型よりも前後のPQ時間が( )であるモビッツ型が危険。

不整脈の命名

心室性はQRSの幅が3mm以上で広い。

心房性(上室性)より心室性の方が危険。

粗動とは( )拍/分のものであり、

それより多ければ( )、低ければ( )である。

発作性上室頻拍(PSVT)の発作時の看護では( )ことが大切。

迷走神経刺激法を行う。ゆっくり息を吸って止めてもらう。

心房細動では、塞栓症予防のために( )を使用する。

心室頻拍の分類として、主に( )のものと、( )のものがある。

心室細動では、直ちに( )を行う。

人工ペースメーカーの禁忌は( )・電気自動車・IH調理器など。

「狭心症と心筋梗塞」

冠動脈の狭窄や閉塞部位を調べるために、

上腕動脈や橈骨動脈からカテーテルを挿入する検査方法を( )という。

冠動脈造影検査時の検査の看護として、穿刺部は( )を行う。

穿刺した動脈の拍動やしびれ、冷感、皮膚の色をチェックする。

虚血部位の心筋の収縮能の回復や予後の改善が見込める状態を( )という。

冠動脈の走行と灌流領域について、

右冠動脈:( )

左冠動脈主管部:( )

前下行枝:( )

回旋枝:( )

左冠動脈主管部:#5

前下行枝:#6~10

回旋枝:#11~15

冠循環の機能について、

右冠動脈は( )を栄養する。

左前下行枝は( )を栄養する。

回旋枝は( )を栄養する。

左前下行枝……前壁・中隔・心尖部

回旋枝……側壁・後壁

冠循環は( )から( )に血液が入るため、

冠血流が少ないと( )が虚血に陥りやすい。

動脈硬化の危険因子には( )・( )・( )・( )などがある。

喫煙

虚血性心疾患は冠動脈の流れが悪くなって、心筋に十分な血液が行き渡らなくなった状態をいう。

( ):心筋障害が一過性で心筋壊死を残さない疾患。

( ):長時間持続した血流障害のやめに、非可逆的な心筋壊死を生じてしまった状態。

労作性狭心症は( )のに対して、

異型狭心症は( )のが特徴。

★虚血性心疾患の治療は、

【薬物療法】狭心症

①( )②( )③( )④( )

【再灌流療法(血行再建術)】心筋梗塞

⑤( )[カテーテル療法]

⑥( )[外科的血行再建術]

②抗血小板薬

③ACE阻害薬

④HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)

⑤経皮的冠動脈インターベンション(PCI)

⑥冠動脈バイパス術(CABG)

狭心発作時には( )の( )を行う。

硝酸薬の副作用は( )。

ニトログリセリンと( )の併用は禁忌。

【労作性狭心症】は、

①前胸部の絞扼感・圧迫感が( )持続する。

②硝酸薬(ニトログリセリンなど)で胸痛は( )。

③発作時に、心電図で( )をみとめる。→冠動脈造影検査を行う。

④発作時は( )の( )を行う。

⑤非発作時の予防……硝酸薬、Ca拮抗薬、( )、( )、( )

⑥観血的治療は、通常バイタルサインが安定してから冠動脈造影で冠動脈の狭窄部位を確認後、( )・( )を行う。

冠動脈バイパス術(CABG)

【冠攣縮性狭心症(異形狭心症)】は、

①夜間~早朝、安静時におこる( )程度の前胸部通

②発作時、心電図で( )をみとめる。

③血液検査で、心筋障害マーカーの上昇( )。

④発作時は硝酸薬の舌下投与。

⑤予防として、長時間作用型硝酸薬・( )・ニコランジルを使用する。

β遮断薬は冠攣縮を誘発する恐れがあるので、使用しない。

狭心症時の看護として( )を保つ。

不安を取り除く。

食事は( )や( )を減らし、過食しないようにする。

便秘や努責はさける。

急激で激しい運動は避ける。

入浴はぬるま湯。禁煙。

★★【急性心筋梗塞(AMI)】とは、

★①安静でも20分以上継続する激しい( )・( )・( )。

★②聴診で( )を聴取。

★③心電図でT波の増高、( )をみとめる。

★急性心筋梗塞時の看護として、

①発作初期は( )・( )により心負荷を軽減する。

②( )・心不全・心原性ショックの早期発見早期対処を行う。

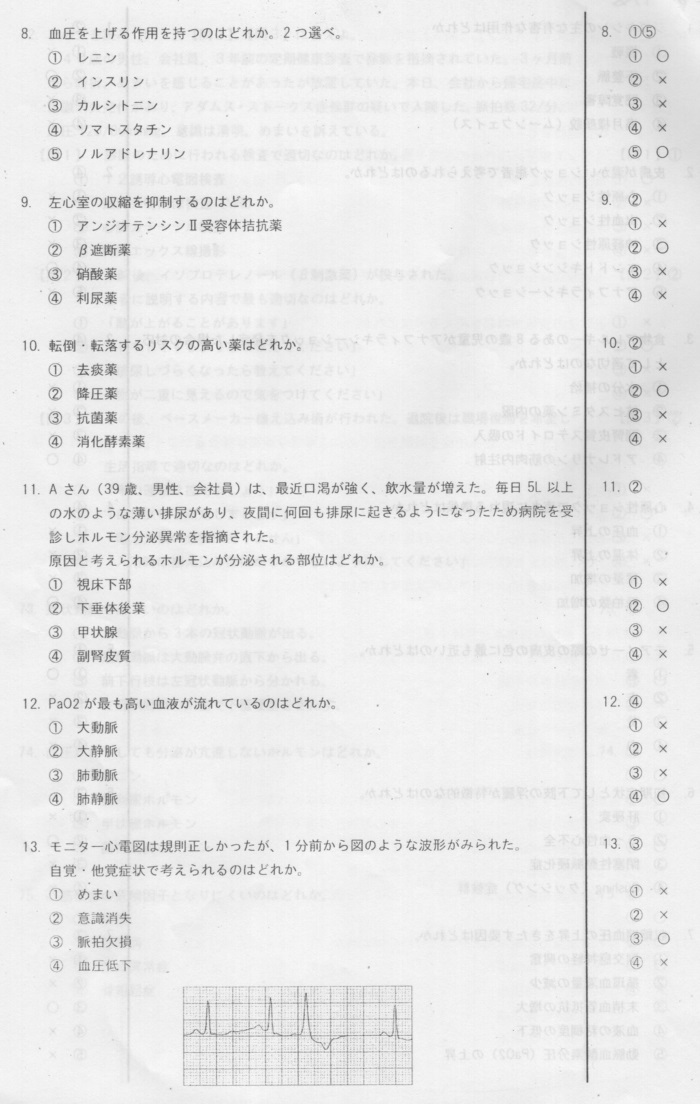

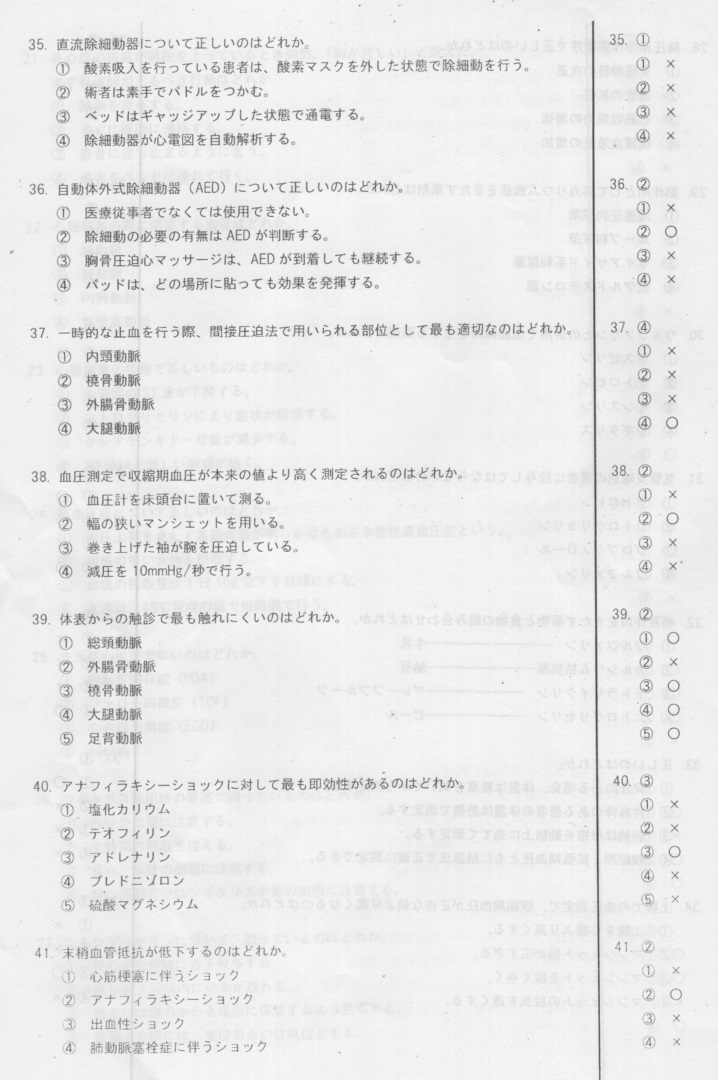

「必修問題」

「演習問題」

もどる

Copyright (C) 90_どろどろ漫画サイト. All Rights Reserved.