微リョナ系web漫画置き場

90_どろどろ漫画サイト

母性看護学演習

「重要なところ」

★NSTノンストレステストの目的:( )

★胎児心拍数の正常値=( )bpm

★基線細変動(バリアビリティ)は4種類ある。

①( )②( )③( )④( )

②細変動減少

③細変動中等度(6~25bpm)

④細変動増加 [低酸素]

★一過性頻脈(アクセレレーション)とは、

心拍数基底線より( )する状態。

★沐浴に適した温度:( )℃

★沐浴に適した時間:( )分以内。

★妊娠時、子宮底長はどこからどこまで測定するか。

( )から( )まで。

★レオポルド触診の際、両膝は( )。

その理由:( )

腹壁を弛緩させるため。

[触診時は弛緩、測定時は緊張(伸展)が原則]

★レオポルド触診の第二段階目では( )・( )・( )を診断する。

★産褥期、子宮収縮状態を確認する前、排尿を済ませておく理由:( )

★新生児のバイタルサイン測定の順番と正常値。

①( )→②( )→③( )

順番の理由:( )

②脈拍:110~140回/分

③体温:36.7~37.5℃

理由:体動や啼泣による影響を小さくするため。

★新生児の呼吸数が多い理由。( )

★看護過程の展開で、退行性変化をアセスメントするために必要な情報:( )

②悪露の量・性状

③後陣痛

★看護過程の展開で、進行性変化をアセスメントするために必要な情報:( )

②乳管開通

③乳汁分泌の状態

④乳頭の状態

★熱喪失について、

①( ):風が当たらない場所にコットを配置した

②( ):温めたベビー服と寝具を用いた

③( ):観察をインファントラジアントウォーマーの下で行った

④( ):羊水をふき取ったこと

②伝導[温度をもつ物質がより低温の物質に接していれば熱が低温側に移動すること]

③輻射[温度をもつ物質が真空中でも電磁波の形で熱を放散すること]

④蒸散[液体が気化するときに物体から奪う気化熱]

「対策問題」

胎児の状態が良好とは?

①( )②( )③( )④( )

②基線細変動が中等度(6~25bpm)

③一過性頻脈が認められる。

④一過性徐脈がない。

以上の4つのすべてが確認できたら『胎児の状態は良好』!

妊婦検診時、( )の体位は( )を圧迫し、心拍出量が低下するので避ける。

大泉門の閉鎖時期は?( )

[膨隆:脳圧亢進 陥没:脱水]

胎盤計測について、

臍帯の血管数は( )

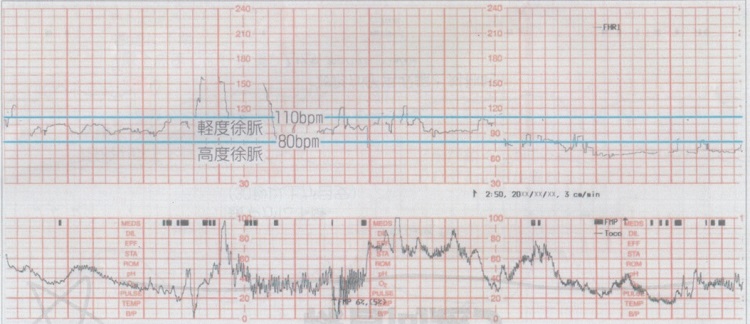

「胎児心拍数モニタリング」

【練習問題】

胎児の状態を評価=( )

基線細変動:中等度(6~25)

一過性頻脈:あり(15bpm以上が15秒以上持続)

一過性徐脈:なし

胎児の状態は良好である。[一過性頻脈]

胎児の状態を評価=( )

基線細変動:減少(<6)

一過性頻脈:なし

一過性徐脈:なし

基線細変動の減少または消失→[アシドーシス]

長期の低酸素状態。

胎児の状態を評価=( )

基線細変動:中等度(6~25)

一過性頻脈:なし

一過性徐脈:なし

胎児の状態は[頻脈]である。

母体の発熱で母体の脈拍が増え、胎児の脈拍が増える。

ほか薬剤投与・胎児低酸素症など。

胎児の状態を評価=( )

基線細変動:増加(>25)

一過性頻脈:あり

一過性徐脈:なし

胎児の状態は[徐脈]である。

臍帯脱出や低体温など。

胎児の状態を評価=( )

基線細変動:中等度(6~25)

一過性頻脈:なし

一過性徐脈:あり

胎児の状態は[早発一過性徐脈]である。

児頭圧迫による性状な反応で胎児の状態は良好。

胎児の状態を評価=( )

基線細変動:中等度(6~25)

一過性頻脈:なし

一過性徐脈:あり

胎児の状態は[変動一過性徐脈]である。

胎児の状態を評価=( )

基線細変動:中等度(6~25)

一過性頻脈:なし

一過性徐脈:あり

胎児の状態は[変動一過性徐脈]である。

胎児の状態を評価=( )

基線細変動:中等度(6~25)

一過性頻脈:なし

一過性徐脈:あり

胎児の状態は[遷延一過性徐脈]である。

危険な状況。

「妊婦期の看護にかかわる技術」

【レオポルド触診法】

レオポルド触診法について、

第1段法:( )

第2段法:( )

第3段法:( )

第4段法:( )

第2段法:子宮の形状、胎向や羊水量を診断する。

第3段法:胎児下降部や可動性を見る。

第4段法:胎児下降部の状態ならびに骨盤腔との関係を詳細にみる。

仰臥位をとると、増大してきた子宮が腹部大動脈及び( )を圧迫し、心臓への静脈還流量を減少させ、心拍出量の減少と血圧の急激な低下をおこすことがある。

仰臥位低血圧症候群の症状:( )

仰臥位低血圧症候群が起こった場合はすぐに( )にする。

【胎児心音聴取】

上前腸骨棘と臍部の中央あたりで聴診する。

心拍数は( )。

【子宮底長測定】

子宮底長:( )から( )までの距離。

両下肢を( )してもらい、固定地点の値を読む。

[触診時は弛緩、測定時は緊張が原則]

妊娠週数別の子宮底長および子宮底の高さ

16:( )

20:( )

24:( )

28:( )

32:( )

36:( )

40:( )

20:18―臍下2~3横指

24:20―臍高

28:23―臍上2~3横指

32:26―臍と剣状突起の中間

36:30―剣状突起下2~3横指

40:33―臍と剣状突起の中間

【NST(ノン・ストレス・テスト)】

リアクティブ:( )分間に( )回以上の( )を認めるとき。

ノンリアクティブ:( )が( )分間に( )回以下。

「産婦の看護にかかわる技術」

【産痛緩和法】

( )とは、

陣痛発作時には疼痛を伴い、間欠期には消失する。痛みは下腹部ならびに腰部に見られることが多い。

発作時の痛みは腹痛による子宮筋自体から発生する。子宮下部ならびに頸管が開大する際の痛みがある。

さらに分娩の進行に伴い、軟産道の圧迫や会陰が伸展・圧迫される痛みなどが関わり、これら全てを含める。

体位の工夫として、仰臥位は増大した子宮が( )を圧迫し、右心への静脈還流が減少し、心拍出量が低下するので避ける。

立位や座位は重力の作用により、子宮収縮を増強させて陣痛の回数が増え、子宮頚管の開大につながる。

歩行は分娩進行に効果がある。

産婦が安楽と感じる体位を見出せるように調整する。

陣痛発作時は呼吸法を実施する。ラマーズ法など。

呼気に集中したゆっくりした呼吸により、( )神経が亢進させてリラックス効果が得られ、また筋肉の緊張を弛緩させると説明する。

吸気よりも呼気に意識を集中し、ゆっくり長く息を吐くように促す。

「褥婦の看護にかかわる技術」

【子宮収縮状態の観察】

①まず、排尿をすませて仰臥位になってもらう。

排尿を済ませてもらう理由:( )

②褥婦に両膝を曲げてもらい、子宮の形、硬さ、傾きを確認する。

両膝を曲げる理由:( )

③両膝を( )してもらい、臍あるいは恥骨結合上縁からの指の位置で子宮底の高さを測定する。

【乳房の観察】

観察項目:( )

②乳頭・乳輪の浮腫の有無

③乳管開通の状態

④乳汁分泌

「医療事故と医療安全/看護過程の展開」

【母性看護における看護過程】

( )の視点で支援する。

女性が本来持っている力を引き出し、女性自ら健康状態をより高いレベルに維持・向上できるよう支援する。

産褥期の看護過程においてアセスメントの視点。

①( )②( )③( )④( )

[子宮底の高さ・硬度/悪露の量・性状/後陣痛]

②進行性変化はどうか。

[乳房緊満/乳管開通/乳汁分泌の状態/乳頭の状態

③母親役割の獲得・母子相互作用・母児愛着形成はどうか。

[新生児に対する理解/育児技術の知識と判断力/適切な栄養法の選択/育児技術/退院後の哺育の準備状況]

④新生児の子宮外適応と生理的特徴の日齢変化が正常であるか。

[生理的体重減少]

もどる

Copyright (C) 90_どろどろ漫画サイト. All Rights Reserved.