微リョナ系web漫画置き場

90_どろどろ漫画サイト

看護方法論Ⅴ-b(看護過程理論)

「看護診断とは」

【看護上の問題と看護診断】

看護過程の流れ。

①( )

②( )

③( )

④( )

⑤( )

⑥( )

②看護診断(問題の明確化)

③成果(目標の設定)

④計画

⑤実施

⑥評価

看護上の問題とは

①( )

②( )

②介助を必要とする機能の問題→看護の力で解決できる問題

「肺炎」は看護問題ではない

看護師が( )ことが看護問題である。

粘性の痰・呼吸音の異常・呼吸音の低下

↓ ↓ ↓

・痰の貯留による呼吸状態の悪化。

・分泌物貯留による呼吸状態の悪化。

・排痰できない。

・分泌物貯留による呼吸障害がある。

看護診断名:( )

看護診断とは、個人・家族・集団・地域診断の( )に対する反応およびその反応への脆弱性についての臨床判断である。

NANDA-Ⅰは標準化された看護診断用語と、診断を分類する仕組み、つまり( )を提供している。

NANDA-Ⅰは看護アセスメントの枠組みではなく、( )ための構造である。

分類法Ⅱには( )・( )・( )の3つの階層がある。

( )の看護診断が含まれ( )の領域と( )の類にグループ分けされている。

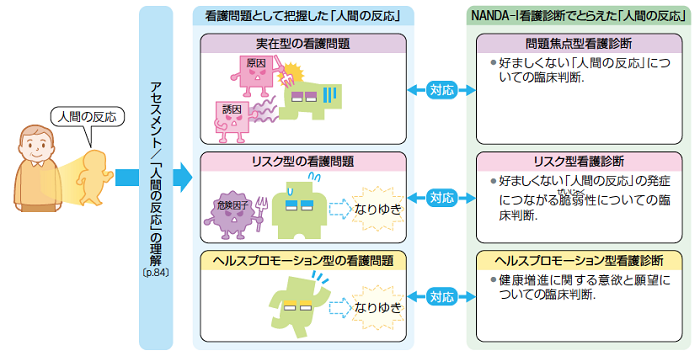

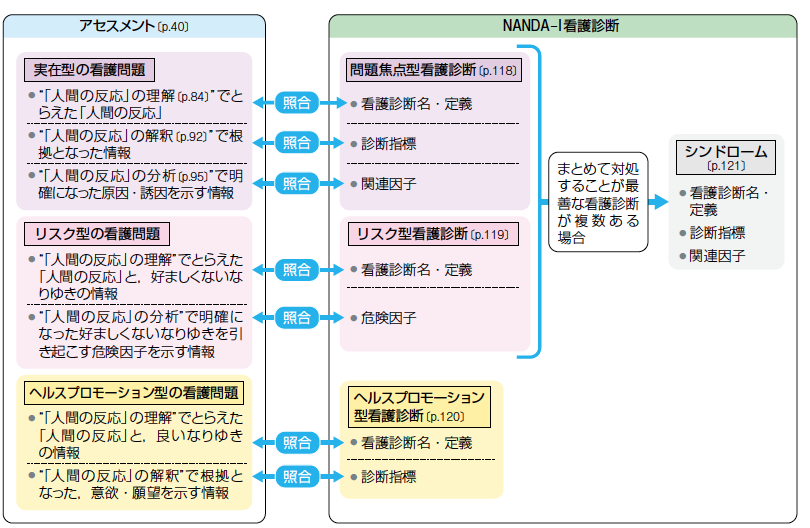

看護診断には4つのタイプがある。

①( )②( )③( )④( )

②ヘルスプロモーション型看護診断

③リスク型看護診断

④シンドローム

【①問題焦点型看護診断】

個人・介護者・家族・集団・コミュニティの( )についての臨床判断である。

人間の反応を問題焦点型看護診断として診断するには以下が必要。

関連する手がかりや推論がパターンとしてまとまった( )、そして( )

診断指標 関連因子

【②ヘルスプロモーション型看護診断】

個人・介護者・家族・集団・コミュニティの( )を増大させ健康の可能性を実現したいという、意欲や願望についての臨床判断である。

反応は特定の健康行動強化へのレディネスとなって現れ、どのような健康状態でも使用できる。

人間の反応をヘルスプロモーション型看護診断として診断するためには以下が必要。

現在の行動や反応を強化したいという願望を反映する。関連する手がかりや推論がパターンとしてまとまった( )。

診断指標

【③リスク型看護診断】

個人・介護者・家族・集団・コミュニティの健康状態/生命過程に対する( )についての臨床判断である。

人間の反応をリスク型看護診断として診断するためには以下が必要。

脆弱性の増大に寄与する( )

危険因子

【④シンドローム】

( )に関する臨床診断であり、

同じような介入によって、まとめて対処することが最善策になる。

<看護診断の構成要素>

①診断名

診断の焦点と判断を少なくとも反映させ、診断に名称を与えている。

( )を示す簡潔な用語あるいは語句。修飾語句を含むこともある。

②定義

( )であり( )に役立つ。

その意味を的確に描出し、類似の診断との区別に役立つ。

③診断指標

問題焦点型看護診断、ヘルスプロモーション型看護診断、またはシンドロームの所見として( )。

看護師が目に見えるものだけを意味するのではなく、見る、聞く、触る、嗅ぐことができるものも含まれる。

④危険因子

個人・介護者・家族・集団・コミュニティの( )。

このような要因は独自の看護介入によって修正可能であり、可能な限り介入は、これらの要因に向けられる。

⑤関連因子

( )。このような要因は「……に伴う」「……に関連した」「……に寄与する」と記述されている。

看護介入によって修正可能である。

問題焦点型看護診断とシンドロームに関連因子がある。

ヘルスプロモーション型看護診断でも用いるとよい。

<看護診断の記述法>

★①問題焦点型診断

2部形式

「粘性の痰に関連した非効果的気道浄化」

3部形式:( )

「非効果的気道浄化/関連するのは―粘性の痰/以下で明らか―呼吸音の以上(水泡音)、喘鳴」

★②リスク型看護診断:( )

★③シンドローム型:( )

★④ヘルスプロモーション型( )

<看護診断の優先順位の付け方>

①( ):早急にケアを実施しないと状態が悪化する問題を優先。

②( ):他の問題に影響している問題を優先。

③( ):患者の希望を優先(説明したうえで)

④( )

②問題間の相互作用

③患者の希望

④マズローの階層理論

共同問題とは、看護師が病気の発症や状態の変化を察知するためにモニターする( )のことである。

看護診断と共同問題の比較

主要な焦点として、

看護診断……疾病や外傷、あるいは生活上の変化に対する( )。

共同問題……疾病や外傷、あるいは潜在的な生理的合併症の診断治療。

( ):患者の問題点を明確にとらえ、その解決を倫理的に進めていくという考え方。

( ):看護師が記載する経過記録。

SOAP方式について、

S:( )

O:( )

A:( )

P:( )

O:客観的情報

A:アセスメント

P:計画

★以下のSOAPを読んで気が付いたことを書け。

#1 非効果的気道浄化

診断指標:呼吸音の異常 ゼロゼロした痰

関連因子:脱水による粘稠な痰 体力低下に弱い咳

<成果>きれいな呼吸音になる、効果的な咳嗽ができる。(1月18日までに)

S:「昼食は半分くらい食べた」

O:呼吸苦の訴えなし

A:自力で痰を出せている。計画続行。

②O情報[呼吸苦の訴えなし]はS情報。

③Aの[自力で痰を出せている]はSとOからの判断ではない。

④計画続行はPで書くべき。

<経過記録の例>

#1 皮膚統合性障害

S:「おしりのところが痛いです」

O:仙骨部に5*5cmの発赤あり。中央の表皮は水疱を形成している。 仙骨部は病的骨突出あり。寝衣と皮膚が密着し、常に発汗による皮膚の湿潤がある。 1日のほとんどをベッドで過ごしている。

A:湿潤および活動性が低下し、同一部位の持続的圧迫による褥瘡(第Ⅱ度)

P:TP3~6を追加

共同問題の場合

#1 不整脈

12月21日

S:「動いても胸部不快はない」

O:ストレッチャーで移送中も心室性期外収縮は1分間1回のみであった。冷汗の症状なし。 心電図モニター上でも、体動前後の心室性期外収縮波形はみられない。 便器での排便後も、心室性期外収縮波形の出現なし。

A:心室性期外収縮は昨日まで、排便後に1分間に5回程度みられていたが、 今朝から排便や体動後にみられていない。このことについて医師に報告し、観察を続けていく。

P:計画続行

【ゴードンの機能的健康パターン】

★ゴードンの機能的健康パターンの特徴

★①( )を方向付ける( )である。

★②( )で構成される。

★③( )データから( )データの順にパターンが並ぶ。

★④治療的判断に必要な( )も把握可能。

★⑤初回アセスメントの枠組みだが、( )でも使用可能。

★【11の機能的パターン】

★①( )

★②( )

★③( )

★④( )

★⑤( )

★⑥( )

★⑦( )

★⑧( )

★⑨( )

★⑩( )

★⑪( )

この看護診断や関連因子はどうとらえるか?という問題が出る。

(看護診断を付けなさいという問題は出ない)

①健康知覚/健康管理パターン

患者の( )や( )や( )にかかわる看護診断。

非効果的健康維持行動:( )次予防

非効果的健康自主管理:( )次予防

( )……ある結果を生み出すために必要な行動を、自分はうまく行うことが出来るという信念をもつこと。

( )……健康行動の促進要因として「脅威の認識」と「メリットとデメリットのバランス」を挙げる健康行動理論。

感染リスク状態:( )による感染の危険性が高まっている状態。

②栄養/代謝パターン

患者の食事や水分摂取、ビタミン類の栄養補給の状態や、その状況に影響される看護診断。

栄養状況や栄養摂取に影響を受けやすい( )や( )の状態に関する診断群。

嚥下障害:( )の構造の障害と、機能障害に伴う( )の異常である。

誤嚥リスク状態:( )が悪化して、医師からの処方が禁食や経管栄養に移行する状態になって診断されるもの。唾液の誤嚥など。

③排泄パターン

( )尿失禁:意図しない尿漏れが、腹腔内圧を上昇させる活動(いきみ・咳・肥満・妊娠中の子宮)で起こる状態。

( )尿失禁:膀胱の畜尿期の排尿筋過活動と、排尿期の排尿筋収縮力の減弱が認められることが多い。

④活動/運動

★身体可動性障害とセルフケア不足の考え方。

以下の場合、どう判断しますか?( )

看護診断名:移乗能力障害

診断指標:ベッドから車いすへ移乗できない

関連因子:ベッド上安静

⑤睡眠/休息

⑥認知/知覚

⑦自己知覚/自己概念パターン

不安:( )とした差し迫った危険を予期するような情動反応。

恐怖:自分の恐怖の源を( )できる。

⑧役割/関係パターン

⑨セクシュアリティ/生殖パターン

⑩コーピング/ストレス耐性パターン

⑪価値/信念パターン

もどる

Copyright (C) 90_どろどろ漫画サイト. All Rights Reserved.